|

|

|

L'intérieur d'une hotte

d'une quarantaine de kilos |

Sous

l’Ancien Régime, les marchands

ambulants transportaient dans une balle divers articles de mercerie

(rubans, mouchoirs, fils, chaussettes) et des objets de pacotille ; on les

qualifiait de "merciers vagabonds". Ceux qui portaient leurs

marchandises

sur un petit éventaire suspendu au cou prirent le nom de colporteurs. Au

XVIe siècle, les marchands ambulants commencent à adjoindre à leurs

articles habituels des ouvrages bon marché, de petit format, imprimés sur

un papier de mauvaise qualité, parfois enrichis de gravures sur bois.

Cette

littérature de colportage fut le

moyen le plus efficace de pénétration du livre dans le milieu rural et

populaire. La littérature de colportage rassemblait deux catégories

d’ouvrages : livres de piété et livres didactiques, d’une part

(almanachs, guides de médecine et d’agriculture), livres de divertissement

(recueils de contes, de chansons, romans sentimentaux, faits divers

horrifiants ou légendes

et les

feuilles d'actualité " les canards"),

d’autre part. Les

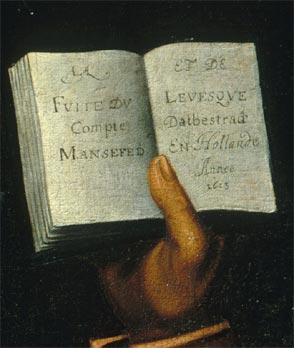

canards sont généralement illustrés d'images gravées sur boi marchandises

sur un petit éventaire suspendu au cou prirent le nom de colporteurs. Au

XVIe siècle, les marchands ambulants commencent à adjoindre à leurs

articles habituels des ouvrages bon marché, de petit format, imprimés sur

un papier de mauvaise qualité, parfois enrichis de gravures sur bois.

Cette

littérature de colportage fut le

moyen le plus efficace de pénétration du livre dans le milieu rural et

populaire. La littérature de colportage rassemblait deux catégories

d’ouvrages : livres de piété et livres didactiques, d’une part

(almanachs, guides de médecine et d’agriculture), livres de divertissement

(recueils de contes, de chansons, romans sentimentaux, faits divers

horrifiants ou légendes

et les

feuilles d'actualité " les canards"),

d’autre part. Les

canards sont généralement illustrés d'images gravées sur boi s

de fil et imprimés simplement à l'encre noire. C'est la plus simple de

toutes les techniques permettant la multiplication des images; celle

qu'utilisaient traditionnellement les graveurs populaires. Elle présentait

l'avantage, pour les artisans modestes qu'étaient les canardiers, de

nécessiter un matériel très réduit: un canif, quelques gouges; à la

limite, la presse typographique n'est pas absolument indispensable au

tirage. Pour répondre à l'attente de la clientèle et exploiter les

événements "à chaud, le canard doit être gravé, composé et tiré très vite.

De là vient sa facture souvent sommaire et l'imperfection de ses tirages

mais aussi, peut-être, le caractère expressif qui fait le charme de ses

illustrations. Contrairement aux images populaires qui, à partir du milieu

du XIX° siècle, subissent l'influence de plus en plus affadissante de

l'art savant, le canard garde généralement un style brutal et franc qui

perpétue les meilleures traditions de la gravure populaire. s

de fil et imprimés simplement à l'encre noire. C'est la plus simple de

toutes les techniques permettant la multiplication des images; celle

qu'utilisaient traditionnellement les graveurs populaires. Elle présentait

l'avantage, pour les artisans modestes qu'étaient les canardiers, de

nécessiter un matériel très réduit: un canif, quelques gouges; à la

limite, la presse typographique n'est pas absolument indispensable au

tirage. Pour répondre à l'attente de la clientèle et exploiter les

événements "à chaud, le canard doit être gravé, composé et tiré très vite.

De là vient sa facture souvent sommaire et l'imperfection de ses tirages

mais aussi, peut-être, le caractère expressif qui fait le charme de ses

illustrations. Contrairement aux images populaires qui, à partir du milieu

du XIX° siècle, subissent l'influence de plus en plus affadissante de

l'art savant, le canard garde généralement un style brutal et franc qui

perpétue les meilleures traditions de la gravure populaire.

Les

premiers succès de la littérature de colportage

furent

Les Quatre fils Aymon, adaptation d’une chanson de geste du XIIe

siècle, et le Calendrier des bergers, prototype des almanachs et

des encyclopédies populaires. Dans la mesure où ils faisaient aussi office

de libraires ambulants, et à l’occasion relais de propagande politique,

les colporteurs ont parfois été considérés comme de dangereux prosélytes

par le pouvoir.

La profession de colporteur a

connu un essor grandissant depuis le XVII° siècle jusqu'à la fin du XIX°

siècle. En 1611, on dénombre 46 colporteurs autorisés.

Leur nombre passe à 3500 à la

fin du règne de Louis-Philippe. Les colporteurs se sont recrutés, très

tôt, parmi les petits paysans ou les journaliers qui recherchaient par

cette activité saisonnière, compatible avec le travail de la terre, un

complément de ressources durant la morte saison. Les colporteurs n'

avaient donc rien à voir avec des vagabonds se déplaçant au hasard des

chemins. Les lois de 1849 et 1852 imposent trois

conditions pour la vente d'une publication par colportage: l'examen

préalable de l'ouvrage par une commission, l'apposition d'une estampille

sur chaque exemplaire, le port d'un passeport spécial par tous les

colporteurs.

Les

autorités politiques furent toujours tentées de la réglementer, avant de

l'interdire sous Napoléon III.

D'

après :

http://www.lerecoursauxforets.org/article.php3?id_article=41

Très

longtemps, les historiens se sont exclusivement intéressés à la culture

des élites, au mépris de la culture populaire. Mais ils ont fini par

donner la parole à cette majorité silencieuse dont la littérature n'est

pas moins passionnante que celle enseignée par nos manuels. En effet, à

travers ces petits livres bleus vendus par colportage du XVIIe au XIXe

siècle, nous entrons dans l'imaginaire de ces paysans, artisans,

boutiquiers et commerçants qui constituent le tissu social de l'ancienne

France. La Bibliothèque bleue de Troyes (mais aussi de Rouen, de Caen ou

d'ailleurs) constitue le corpus le plus représentatif et le plus étendu de

cette culture populaire.

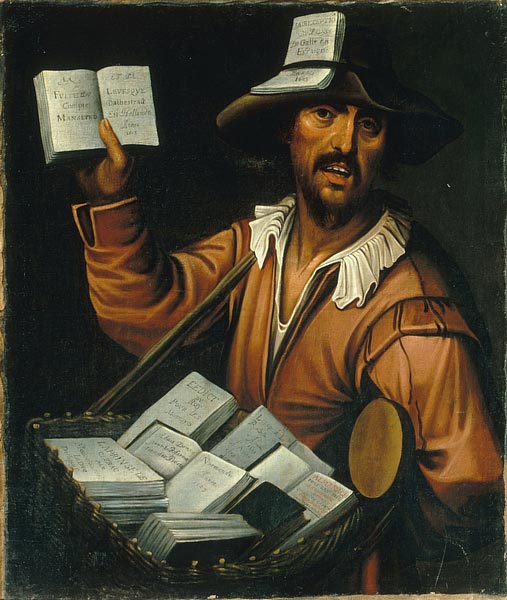

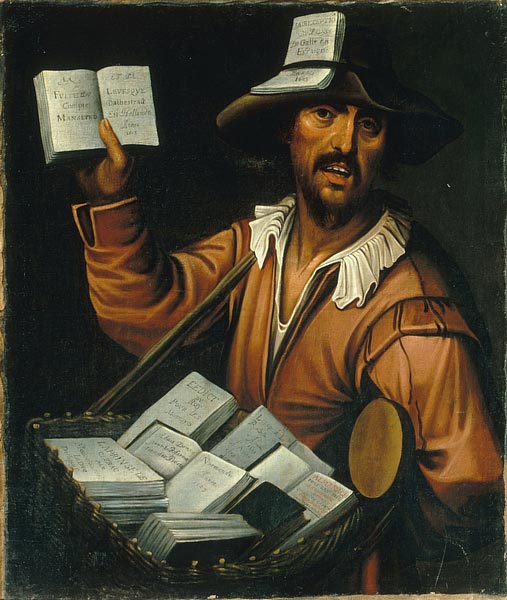

La

Bibliothèque bleue

Le colporteur

École française, XVIIe siècle

Huile sur toile

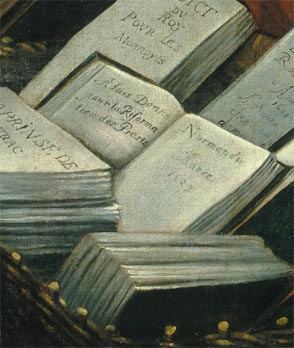

En 1602,

Jacques Oudot, imprimeur à Troyes, lance une série de livrets - imprimés

sur du papier bon marché, avec des caractères usagés et illustrés

d’anciennes gravures sur bois - qu’il fait vendre par des colporteurs

(merciers ou "crieurs") dans toute la France. De petits formats (14 * 7 ou

21 * 15 cm), ils étaient présentés sous une couverture de papier bleu qui

servait habituellement à emballer les pains de sucre.

Une

large audience : Les livrets imprimés à Troyes seront vendus jusqu’à la

première moitié du XIXe siècle, et le modèle en est repris et imité dans

toute la France. On ne connaît pas précisément le nombre d’exemplaires

édités (sans doute des millions), et celui des titres est évalué à environ

1 200. Dans une France qui est à l’époque en partie analphabète, le succès

de ces livres bleus ne manque pas de surprendre, et différentes

explications ont été avancées. Si tout le monde ne sait pas lire, il y a

dans chaque village au moins un lecteur qui peut faire une lecture

collective ; d’autre part, posséder une de ces brochures, c’est pouvoir se

familiariser avec les signes écrits et se réserver une possibilité

d’acquérir ce savoir. Les premiers acheteurs ont d’abord été

principalement des citadins - la petite et la moyenne bourgeoisie - puis,

à partir du XVIIIe siècle, en majorité des ruraux et des paysans. Les

éditeurs s’adaptent aux goûts et aux exigences de ce public, peu habitué à

la lecture, en restant fidèles à des formes et des motifs précis, en

résumant ou en abrégeant les textes d’origine. Les textes Une

large audience : Les livrets imprimés à Troyes seront vendus jusqu’à la

première moitié du XIXe siècle, et le modèle en est repris et imité dans

toute la France. On ne connaît pas précisément le nombre d’exemplaires

édités (sans doute des millions), et celui des titres est évalué à environ

1 200. Dans une France qui est à l’époque en partie analphabète, le succès

de ces livres bleus ne manque pas de surprendre, et différentes

explications ont été avancées. Si tout le monde ne sait pas lire, il y a

dans chaque village au moins un lecteur qui peut faire une lecture

collective ; d’autre part, posséder une de ces brochures, c’est pouvoir se

familiariser avec les signes écrits et se réserver une possibilité

d’acquérir ce savoir. Les premiers acheteurs ont d’abord été

principalement des citadins - la petite et la moyenne bourgeoisie - puis,

à partir du XVIIIe siècle, en majorité des ruraux et des paysans. Les

éditeurs s’adaptent aux goûts et aux exigences de ce public, peu habitué à

la lecture, en restant fidèles à des formes et des motifs précis, en

résumant ou en abrégeant les textes d’origine. Les textes

proviennent

d’un répertoire déjà édité et pour lequel les droits du premier éditeur

sont expirés. Tous les sujets - recettes de cuisine, astrologie, plantes -

et toutes les littératures y sont représentés. Si dans le fonds édité à

Troyes se trouvent encore certains romans de chevalerie, ils disparaissent

à la fin du XVIIe siècle, alors que les contes n’y figurent qu’à partir du

XVIIIe et surtout du XIXe siècle (Perrault, Mme d’Aulnoy et Mlle

L’Héritier). Des hommes de lettres ou des ecclésiastiques ont parfois

rédigé certains livrets sans toutefois les signer, et la plupart des

livres bleus sont anonymes. Les imprimeurs et les ouvriers typographes

s’improvisent auteurs et utilisent leur propre fonds, puisent dans la

tradition orale ou les récits apocryphes. C’est ainsi que l’on trouve au

catalogue Juif errant, Noëls, Jargon de l’argot,

Bonhomme Misère, Vie de saint Claude, Malice des femmes,

Misère des domestiques, Sermons et consolation de cocus… Au

XIXe siècle, la Bibliothèque bleue n’est plus seule à proposer des

rééditions d’œuvres, et on l’accuse d’être dangereuse et de fomenter les

révolutions. Mais il n’y aura même pas à interdire sa publication, car le

développement industriel et les progrès de l’alphabétisation provoqueront

le déclin de cette littérature. proviennent

d’un répertoire déjà édité et pour lequel les droits du premier éditeur

sont expirés. Tous les sujets - recettes de cuisine, astrologie, plantes -

et toutes les littératures y sont représentés. Si dans le fonds édité à

Troyes se trouvent encore certains romans de chevalerie, ils disparaissent

à la fin du XVIIe siècle, alors que les contes n’y figurent qu’à partir du

XVIIIe et surtout du XIXe siècle (Perrault, Mme d’Aulnoy et Mlle

L’Héritier). Des hommes de lettres ou des ecclésiastiques ont parfois

rédigé certains livrets sans toutefois les signer, et la plupart des

livres bleus sont anonymes. Les imprimeurs et les ouvriers typographes

s’improvisent auteurs et utilisent leur propre fonds, puisent dans la

tradition orale ou les récits apocryphes. C’est ainsi que l’on trouve au

catalogue Juif errant, Noëls, Jargon de l’argot,

Bonhomme Misère, Vie de saint Claude, Malice des femmes,

Misère des domestiques, Sermons et consolation de cocus… Au

XIXe siècle, la Bibliothèque bleue n’est plus seule à proposer des

rééditions d’œuvres, et on l’accuse d’être dangereuse et de fomenter les

révolutions. Mais il n’y aura même pas à interdire sa publication, car le

développement industriel et les progrès de l’alphabétisation provoqueront

le déclin de cette littérature.

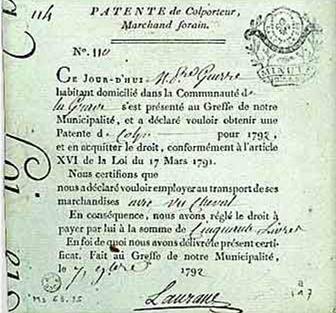

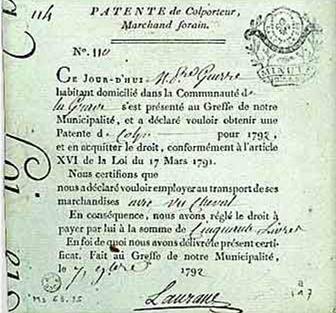

La

réglementation sur la littérature de colportage : Le colportage de livres,

qui touchait à partir du XVIIe siècle non seulement une clientèle

paysanne, mais aussi une bourgeoisie de province, fut très vite

réglementé. La littérature de colportage représentait en effet un danger à

la fois pour les autorités, en propageant des textes subversifs, et pour

le privilège corporatiste des libraires. Une loi de 1628 réserve

d’ailleurs le colportage de livres aux anciens imprimeurs, aux libraires

et aux relieurs dans l’impossibilité d’exercer leur métier. La Révolution

libéra d’abord le colportage de ses entraves, mais le décret du 29 mars

1793 prévoyait des peines sévères contre les colporteurs, les auteurs et

les éditeurs d’écrits incitant à la dissolution de la Convention

nationale. Sous la Restauration, puis pendant la monarchie de Juillet et

au cours du Second Empire, les colporteurs dont le fonds n’était plus

seulement constitué de livres de religion, de vies des saints ou de

manuels de civilité "puérile et honnête" firent l’objet d’une surveillance

accrue. Une loi de 1833 créa une commission chargée d’écarter tous les

livres injurieux pour l’Église, contraires aux bonnes mœurs, ou présentant

un caractère polémique à l’égard du régime et de ses représentants. À

partir de 1852, les colporteurs sont tenus à l’estampillage des livres par

la préfecture. Dans les dix millions d’exemplaires vendus à travers la

France dominent alors les œuvres sentimentales préromantiques (Paul et

Virginie, de Bernardin de Saint-Pierre), les romans de Mme Cottin (Élisabeth

ou les Exilés de Sibérie), les aventures mélodramatiques de

Ducray-Duminil (Victor ou l’Enfant de la forêt, Lolotte et

Fanfan), aux côtés des valeurs sûres de la Bibliothèque bleue, comme

l’Histoire de Robert le Diable ou les Contes de Perrault.

Avec

l’implantation jusque dans les moindres bourgades de commerçants qui

vendaient également des livres, la littérature de colportage commença à

disparaître. Elle a toutefois survécu jusque dans les années 1930 dans

quelques zones rurales particulièrement difficiles d’accès.

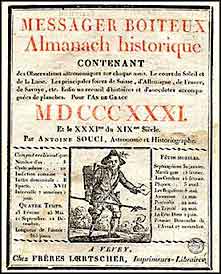

Les

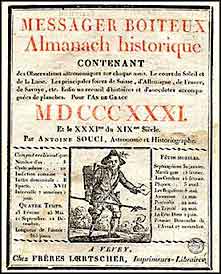

almanachs : On

fait remonter l’origine des almanachs aux Grecs et aux

Romains,

et c’est avec l’expansion du christianisme que leur usage s’est propagé en

Europe : ils étaient placardés dans les églises avant l’invention de

l’imprimerie. On y trouve des observations purement astronomiques, des

prédictions sur les changements de temps ou les événements politiques, des

conseils sur la conduite des activités en fonction des jours fastes ou

néfastes, les dates des événements communautaires (fêtes et foires).

Souvent abondamment illustrés, ils peuvent être consultés par des

illettrés. Les signes astrologiques dont ils sont composés peuvent être

facilement déchiffrés dès qu’on en a compris le code. Le Calendrier des

bergers, qui paraît à la fin du XVe siècle, en représente une sorte

d’archétype. C’est un des premiers ouvrages techniques imprimés et un

véritable traité de vie à la campagne, de l’astronomie aux recettes de

cuisine. Il restera inchangé pendant trois siècles, reprenant les mêmes

figures et les mêmes dessins. Certains almanachs ont eu des auteurs

illustres : Rabelais en publie plusieurs sous son nom en 1534 et 1535,

Nostradamus en 1550, et Benjamin Franklin en 1732. Au XVIIe siècle paraît

l’almanach de Mathieu Laensberg - dont l’influence est bientôt combattue

par l’Almanach royal en 1679 -, et le Messager boiteux, qui est

publié à Bâle, obtient un immense succès. Au XVIIIe siècle, devenus un

phénomène de mode, les recueils abondent (Les Dons de Cérès, Les

Bijoux des dames), et, au XIXe siècle, ils deviennent instruments

politiques aux mains de pamphlétaires, anticipant l’apparition des

journaux. Romains,

et c’est avec l’expansion du christianisme que leur usage s’est propagé en

Europe : ils étaient placardés dans les églises avant l’invention de

l’imprimerie. On y trouve des observations purement astronomiques, des

prédictions sur les changements de temps ou les événements politiques, des

conseils sur la conduite des activités en fonction des jours fastes ou

néfastes, les dates des événements communautaires (fêtes et foires).

Souvent abondamment illustrés, ils peuvent être consultés par des

illettrés. Les signes astrologiques dont ils sont composés peuvent être

facilement déchiffrés dès qu’on en a compris le code. Le Calendrier des

bergers, qui paraît à la fin du XVe siècle, en représente une sorte

d’archétype. C’est un des premiers ouvrages techniques imprimés et un

véritable traité de vie à la campagne, de l’astronomie aux recettes de

cuisine. Il restera inchangé pendant trois siècles, reprenant les mêmes

figures et les mêmes dessins. Certains almanachs ont eu des auteurs

illustres : Rabelais en publie plusieurs sous son nom en 1534 et 1535,

Nostradamus en 1550, et Benjamin Franklin en 1732. Au XVIIe siècle paraît

l’almanach de Mathieu Laensberg - dont l’influence est bientôt combattue

par l’Almanach royal en 1679 -, et le Messager boiteux, qui est

publié à Bâle, obtient un immense succès. Au XVIIIe siècle, devenus un

phénomène de mode, les recueils abondent (Les Dons de Cérès, Les

Bijoux des dames), et, au XIXe siècle, ils deviennent instruments

politiques aux mains de pamphlétaires, anticipant l’apparition des

journaux.

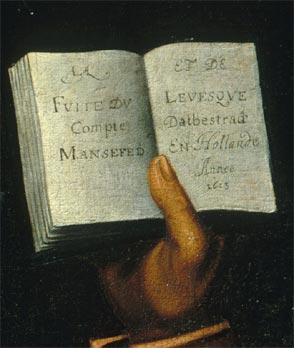

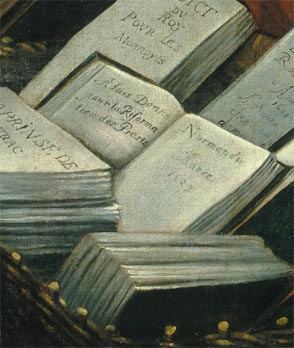

Extrait d'u

ouvrage de la Bibliothèque Bleue

d'après :

http://www.fabula.org/actualites/article6507.php

|

s

de fil et imprimés simplement à l'encre noire. C'est la plus simple de

toutes les techniques permettant la multiplication des images; celle

qu'utilisaient traditionnellement les graveurs populaires. Elle présentait

l'avantage, pour les artisans modestes qu'étaient les canardiers, de

nécessiter un matériel très réduit: un canif, quelques gouges; à la

limite, la presse typographique n'est pas absolument indispensable au

tirage. Pour répondre à l'attente de la clientèle et exploiter les

événements "à chaud, le canard doit être gravé, composé et tiré très vite.

De là vient sa facture souvent sommaire et l'imperfection de ses tirages

mais aussi, peut-être, le caractère expressif qui fait le charme de ses

illustrations. Contrairement aux images populaires qui, à partir du milieu

du XIX° siècle, subissent l'influence de plus en plus affadissante de

l'art savant, le canard garde généralement un style brutal et franc qui

perpétue les meilleures traditions de la gravure populaire.

s

de fil et imprimés simplement à l'encre noire. C'est la plus simple de

toutes les techniques permettant la multiplication des images; celle

qu'utilisaient traditionnellement les graveurs populaires. Elle présentait

l'avantage, pour les artisans modestes qu'étaient les canardiers, de

nécessiter un matériel très réduit: un canif, quelques gouges; à la

limite, la presse typographique n'est pas absolument indispensable au

tirage. Pour répondre à l'attente de la clientèle et exploiter les

événements "à chaud, le canard doit être gravé, composé et tiré très vite.

De là vient sa facture souvent sommaire et l'imperfection de ses tirages

mais aussi, peut-être, le caractère expressif qui fait le charme de ses

illustrations. Contrairement aux images populaires qui, à partir du milieu

du XIX° siècle, subissent l'influence de plus en plus affadissante de

l'art savant, le canard garde généralement un style brutal et franc qui

perpétue les meilleures traditions de la gravure populaire.